Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

- Date de naissance:

- 28.08.1749

- Date de décès:

- 22.03.1832

- Nom de jeune fille de la personne de:

- Johann Wolfgang von Goethe

- Noms supplémentaires:

- Johann Wolfgang von Goethe, Johans Volfgangs Gēte, Иоганн Вольфганг Гёте, Göthe, Иоганн Вольфганг фон Гёте

- Nationalité:

- allemand

- Cimetière:

- Der Historische Friedhof in Weimar

Johann Wolfgang von Goethe, né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar, est un poète, romancier, dramaturge, théoricien de l'art et homme d'État allemand, passionné par les sciences, notamment l'optique, la géologie et la botanique, et grand administrateur.

Biographie

Maison natale de J. W. von Goethe.

Il est l'auteur d'une œuvre prolifique aux accents encyclopédiques qui le rattache à deux mouvements littéraires : le Sturm und Drang et le classicisme de Weimar (Weimarer Klassik). En physique, il proposa une théorie de la lumière et en anatomie, il fit la découverte d'un os de la mâchoire. Il est souvent cité en tant que membre des Illuminés de Bavière (nom d'ordre : Abaris). Son Divan doit beaucoup à Hafez.

Il est notamment l'auteur des Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werthers), Les Affinités électives (Wahlverwandtschaften), Faust I et II, Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre) ainsi que de nombreux poèmes dont beaucoup sont si célèbres que des vers en sont entrés comme proverbes dans la langue allemande : Willkommen und Abschied (« es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde / es war getan fast eh gedacht »), Mignon (« kennst du das Land wo die Zitronen blühn... », Connais-tu le pays où fleurit le citronnier), Le Roi des aulnes (« Wer reitet so spät durch Nacht und Wind / es ist der Vater mit seinem Kind… ») Der König in Thule, etc.

Origines et jeunesse (1749-1765)Les Goethe, vieille famille d'artisans originaires de la Thuringe, habitaient, au moment de la naissance de Johann Wolfgang, une maison de Francfort, aujourd'hui appelée Goethe-Haus. Son père, Johann Caspar Goethe (1710-1782), un juriste, qui consacra une large partie de sa vie à la création d’un cabinet d’Histoire naturelle et à une collection de tableaux, n’avait nullement besoin d’exercer quelque profession que ce fût à côté de ces activités et de l’éducation de ses enfants, étant donné qu’il avait acheté un titre de conseiller impérial. Homme cultivé, il voyagea en Italie (son fils se souviendra d'ailleurs dans Poésie et vérité d'une gondole qu'il aurait ramenée de Venise), et rapporta de ce voyage un journal qui ne fut publié qu'en 1932. La mère de Goethe, Catharina Elisabeth Goethe, née Textor (1731-1808), était quant à elle issue de la noblesse de robe. Fille d’écoutète (prévôt), elle épousa à 17 ans le conseiller Goethe, alors âgé de 38 années. Mais Johann Wolfgang entretint avec ses parents des relations souvent conflictuelles, du fait notamment de l'extrême sévérité de son père.

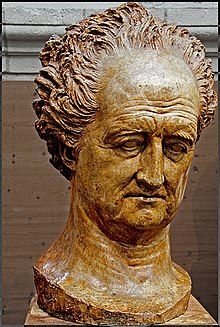

Portrait de Johann Wolfgang von Goethe.

Des nombreux enfants du couple, seuls Johann Wolfgang, le cadet, et sa sœur Cornelia Friderike Christina (née le 7 décembre 1750), survécurent, malgré une petite vérole qui manqua l'emporter en 1758.

Son éducation humaniste et scientifique en outre rigoureuse consistait en l'apprentissage de plusieurs langues dont, entre autres, le grec ancien, le latin, le français, l'anglais, l'hébreu, mais aussi la plupart des sports enseignés en ce temps comme la danse, l'équitation, l'escrime et bien d'autres activités. Elle fut donnée surtout par son père, homme sévère auquel il préfère souvent la compagnie de sa mère. La relation qu'il entretenait avec ses parents, principalement avec son père, était d'autant plus conflictuelle que le jeune Goethe n'a pas une nature joviale. Pourtant, ses études parurent le transformer : de querelleur, il devint garçon modèle, apprit avec une grande facilité, se passionna pour le dessin, mais éprouva de grandes difficultés en musique.

La guerre de Sept Ans fut pour lui l'occasion de découvrir la civilisation française : un officier français, le comte de Thorane, s'installa en effet dans la maison de la famille Goethe en 1759, alors que l'armée française résidait à Francfort.

Thorane et le père de Goethe devinrent rapidement bons amis, si bien que ce dernier soutint les Français lors de la bataille de Rossbach, au grand scandale de son beau-père, Textor. Grâce aux bonnes relations qu'il entretenait avec ce dernier, le jeune Goethe put assister au couronnement du Roi des Romains Joseph II en 1764.

Études et premiers écrits (1765-1775)Dans sa ville natale, Francfort, il s'éprend de la jeune et belle Jessica König. Il étudie le droit à l'université de Leipzig de 1765 à 1768 et à l'université de Strasbourg de 1770 à 1771. Il y rencontre Johann Gottfried Herder, et vit une idylle avec Frédérique Brion (voir Musée Goethe à l'Auberge au Bœuf). Il fait également la rencontre de Jean-Frédéric Lobstein, le vieux (1736-1784), l'illustre professeur de médecine de l'Académie de Strasbourg. En 1772, il est reçu docteur, revient à Francfort de mai à septembre où il est nommé avocat de la chambre impériale, puis devient magistrat à Wetzlar.

En 1773, il recommence à écrire. Au cours d'un voyage avec Basedow et Lavater sur la Lahn, il compose devant le château-fort de Lahneck, le poème Geistesgruss, traduit par Madame de Staël. C'est en 1774 qu'il écrit le livre qui le rend immédiatement célèbre, les Souffrances du jeune Werther.

Weimar (1775-1786)En 1775, il s'installe à Weimar en tant qu'attaché à la cour du duc Charles Auguste, puis conseiller secret de légation dès 1776. Trois années plus tard, il est nommé commissaire à la guerre, avant d'être anobli en 1782 et de se voir confier la direction des finances de l'État. En novembre 1775, il y entame une liaison platonique qui durera dix ans avec Charlotte von Stein, de sept ans son aînée, à qui il écrira 1 700 lettres. Il écrit durant cette période deux grands drames, tout d'abord rédigés en prose, puis retranscrits en pentamètres iambiques : Iphigénie en Tauride et Torquato Tasso. Le 3 septembre 1786, il quitte Carlsbad (maintenant Karlovy Vary en République tchèque) où il faisait une cure et se rend secrètement en Italie, afin que personne ne puisse l'empêcher de réaliser l'un de ses rêves les plus chers, la découverte d'un pays que son père lui avait tant vanté.

Lors de ce séjour à Weimar, Goethe est initié dans la loge maçonnique « Amalia » le 23 juin 1780. Un an après, le 23 juin 1781, il est promu « Compagnon » et il est élevé à la Maîtrise le 2 mars 1782, en même temps que le duc Charles Auguste qui est pour lui un ami et un protecteur. Le 4 décembre 1782 il atteint le quatrième degré écossais de la « Stricte Observance » et il signe son obligation d'« Illuminé » le 11 février 1783.

Vie en Italie (1786-1788)« En Italie ! En Italie ! Paris sera mon école, Rome mon université. Car c'est vraiment une université ; qui l'a vue a tout vu », écrivait déjà Goethe en 1770. Faisant de brèves étapes à Vérone, Vicence, Padoue puis, après un séjour de deux semaines à Venise, à Ferrare, Bologne, Florence et Pérouse, il atteint enfin la Ville éternelle le 29 octobre. Il y réside au no 18 de la via del Corso. Il fréquente là des artistes allemands tels que Tischbein qui peindra son portrait le plus célèbre en 1787, ainsi que la peintre Angelica Kauffmann, et des italiens, tel que le graveur Giovanni Volpato. Il assiste au carnaval de Rome, grande fête dont il laissera une description. De mars à mai 1787, Goethe part pour le sud de l'Italie et la Sicile, accompagné de Christoph Heinrich Kniep, peintre et graveur, chargé d'illustrer ce voyage. Après un bref séjour à Naples, il se rend à Palerme où il débarque le 2 avril après un voyage en mer difficile (il a le mal de mer) de quatre jours. Ce séjour l'impressionne vivement : « Sans la Sicile, l'Italie n'est pas en nous un tableau achevé ; c'est ici que se trouve en effet la clef de toute chose ». L'atmosphère méditerranéenne l'amenant à commencer une tragédie intitulée Nausicaa dont il n'écrira que quelques scènes. Il visitera de nombreux temples et ruines antiques (Ségeste le 20 avril, Agrigente le 24 avril, le théâtre de Taormina le 7 mai), mais ne portera aucun intérêt aux autres vestiges culturels de la Sicile (qu'ils soient byzantins, arabes ou gothiques). En effet, comme l'a noté Jean Lacoste : « Faute de pouvoir se rendre en Grèce à cause de l'occupation ottomane, le poète trouve en Sicile la Grande Grèce de l'Antiquité, la possibilité de se rapprocher le plus possible de l'origine grecque, du modèle grec, sans être vraiment en présence de celui-ci, selon une démarche indirecte qui sera celle de Heidegger allant en Provence retrouver une Grèce oubliée, ou l'oubli de la Grèce. »

Dans une lettre datée du 1er novembre 1786, soit seulement trois mois après son départ, Goethe voit déjà dans ce voyage « Une vraie renaissance… Une deuxième naissance. »

Weimar (1788-1805)Deux ans plus tard, il revient à Weimar, devient ministre du Duc et s'installe avec Christiane Vulpius, issue de la petite bourgeoisie, fleuriste. Pendant la Révolution française, il revendique une identité "conservatrice" et tient une conception sceptique de la démocratie. En 1791, il devient directeur du nouveau théâtre de la Cour grand-ducale, poste qu'il conserve jusqu'en 1817. Lassé par la banalité et le provincialisme de la cour ducale, il la fuit autant que possible. Mais il ne peut faire autrement que d'accompagner le duc de Saxe-Weimar, officier de l'armée prussienne en 1792, lors la bataille de Valmy. Il va avoir, à cette occasion, très tôt le sentiment de l'extrême nouveauté de la Révolution française, déclarant ainsi dans sa Campagne de France: « Aujourd'hui s'ouvre une ère nouvelle de l'histoire du monde ».

En 1794, il se lie d'amitié avec Schiller. Ils se connaissaient déjà depuis 1788 (date du retour d'Italie de Goethe), mais n'avaient jusque-là que fort peu de sympathie l'un pour l'autre : Goethe se sentant bien éloigné des préoccupations du dramaturge rousseauiste, tandis que Schiller redoutait que Goethe ne lui fasse trop d'ombre. La rencontre décisive de juillet 1794 va se faire par l'intermédiaire d'amis communs, leur entretien ne portera pas sur la littérature mais sur les sciences naturelles et la philosophie, qui comptaient alors parmi les préoccupations principales de Goethe. S'ensuivra une célèbre correspondance entre les deux écrivains allemands. Goethe participera en 1795 à la revue de Schiller, Les Heures, et y fera publier les Entretiens d'émigrés allemands dont fait partie le célèbre Conte (Märchen), plus tard intitulé Le Serpent vert, et quelques poésies. L'année suivante, Goethe termine Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister, le premier grand roman de formation (Bildungsroman) allemand. Schiller en sera l'un des tout premiers lecteurs, et donnera à Goethe un certain nombre de remarque sur l'œuvre mais celui-ci ne tiendra finalement compte que de quelques-unes d'entre elles.

Schiller meurt en 1805, ouvrant ce que certains tiennent pour une troisième période dans la vie de Goethe.

Weimar (1805-1832)En 1806, Goethe prend la décision d'épouser Christiane Vulpius.

Buste de Goethe par David d'Angers, Weimar, 1829. Galerie David d'Angers, Angers.

En 1808, il rencontre à Erfurt l'empereur français Napoléon Bonaparte, présent dans le cadre du Congrès d'Erfurt, qui l'y décore de la Légion d'honneur.

Bien que le philosophe Schopenhauer y ait été présent, ils attendront une rencontre en 1813 pour discuter de la théorie des couleurs élaborée par Goethe.

Visiteur assidu du salon littéraire tenu par sa mère Johanna, il y rencontre artistes et philosophes dont Heinrich Reiss et le peintre Füssli.

En 1814, il se prend de passion pour Marianne von Willemer. En 1822, son épouse étant décédée depuis six ans déjà, il demande en mariage Ulrike von Levetzow (18 ans), qui refuse (il en a 73). Il finit sa vie sous le nom de « Sage de Weimar », fréquenté, courtisé et adulé par l'ensemble des milieux littéraires européens (et plus particulièrement par Carlyle).

Il s'éteignit le 22 mars 1832, c'est-à-dire à peine plus d'un mois après avoir achevé son Second Faust. Ses dernières paroles, suivant un "W" mystérieux qu'il aurait tracé dans l'air, auraient été : « Mehr Licht ! Mehr Licht ! » (« Plus de lumière ! Plus de lumière ! »), interprétées de manières bien différentes, certains y voyant le désespoir d'un grand homme de n'avoir pu amasser assez de savoir dans sa vie, tandis que d'autres, comme par exemple Friedrich von Müller, ne le veulent comprendre que comme une prière qu'on lui ouvrît la fenêtre, pour lui donner encore l'occasion de contempler la lumière du jour.

La vie amoureuse de GoetheDans son discours sur le centenaire de la mort de Goethe, Paul Valéry croit expliquer la versatilité sentimentale de Goethe, et son incapacité à se donner entièrement à une seule femme, par le fait qu'en chaque femme il recherche l'éternel féminin, c'est-à-dire la beauté physique (Hélène) et morale (Marguerite) absolue. Goethe, étant d'une extrême sensibilité à fleur de peau qui put même affecter sa santé, ne garda son équilibre que grâce à une extrême discipline de vie que beaucoup interprétèrent comme de l'égoïsme ou de la froideur .

Les expériences de Goethe avec les femmes ont influencé les personnages féminins dépeints dans ses œuvres : ainsi le personnage de Charlotte dans Les Souffrances du jeune Werther correspond en partie à Charlotte Buff et en partie à Maximiliane La Roche, jeune épouse de Brentano; la jeune Ulrike von Levetzow (1804-1899) lui inspire un dernier poème " L'Elégie de Marienbad" qui est un magnifique « chant du cygne ».

Descendance familialeL'unique fils de Goethe à avoir survécu, August, né en 1789 de ses amours avec Christiane Vulpius, décédera du vivant de son père en 1830, à l'âge de quarante ans. Et ses trois petits-enfants, Walther-Wolfgang (1818-1885) Wolfgang-Maximilian (1820-1883) et Alma (1827-1844), n'eurent pas de descendance.

Goethe et les arts

Goethe et le dessin

Peinture de Goethe datée du 14 décembre 1807

Longtemps, Goethe s'est efforcé de développer ce qu'il appelait son petit talent, et cela essentiellement au cours de son Voyage en Italie, au contact de peintres expérimentés comme Tischbein. Il va se porter essentiellement sur la gravure de paysage, mais ne poussera que rarement jusqu'au portrait, n'allant jamais à se considérer comme talentueux. De son goût pour le dessin, il dit dans un petit texte édité en 1821 : « J'ai pensé depuis longtemps que le dessin est souvent mentionné dans mes confessions, dans les renseignements que j'ai donnés sur le cours de ma vie, si bien que l'on pourrait demander non sans raison pourquoi donc rien de satisfaisant au point de vue artistique n'a pu sortir de ces efforts répétés et de cette permanente prédilection d'amateur. »

Goethe et la musiqueLudwig van Beethoven a mis en musique plusieurs poésies de Goethe dont Sehnsucht (op. 83, 1810). Goethe fit sa connaissance à Toeplitz en 1812 ; il n'appréciait pas sa musique et n'eut aucune affinité personnelle avec lui.

En 1821, il rencontre Félix Mendelssohn, alors âgé de 12 ans, et admire les talents du jeune prodige.

Goethe librettisteGoethe a longtemps caressé l'idée de se faire librettiste d'opéra. On compte ainsi 20 textes et esquisses d'ouvrages lyriques, soit un cinquième de sa production dramatique totale. Don Giovanni de Mozart constitue selon lui l'idéal insurpassable vers lequel doit tendre tout opéra. Ainsi dans sa conversation avec Eckermann du 12 février 1829, il s'exclame que la musique de son Faust devrait être dans le style de Don Giovanni, et que, de fait, seul Mozart aurait pu réaliser celle-ci. Mozart obséda d'ailleurs Goethe à un tel point qu'il finit par rédiger une suite de la "Flûte enchantée".

Dans sa jeunesse (1777), avant Don Giovanni, Goethe rédige deux livrets: Erwin und Elmire, une opérette inspirée du "Vicaire de Wakefield", célèbre roman anglais d'Oliver Goldsmith, auquel il ajoute un peu d'intrigue sentimentale à la Werther et Lila accompagné de chants et de danses populaires. Puis, en 1779, Goethe entame une correspondance avec le compositeur allemand Philipp Christoph Kayser. Ainsi s'installe une collaboration qui aboutit à un Singspiel, Plaisanterie, ruse et vengeance (Scherz, List und Rache) qui s'avère, lors de sa représentation en 1784, un échec total. Le problème dans ces trois livrets consiste en ce que « Goethe, qui n'est pas musicien, reconnaît nécessairement au livret une antériorité dans le temps ». Il considère la musique comme ornement du texte, et non le texte comme un prétexte à la musique. Il est donc ainsi aux antipodes de la célèbre formule italienne « prima la musica, poi la parole », ce qui l'empêche de développer une collaboration avec des musiciens de première importance, qui, à l'instar de Mozart dans l'Enlèvement au sérail, triomphant l'année même du four de Scherz, List und Rache, préfèrent des livrets médiocres qu'il leur est loisible de modifier à merci. Une nouvelle déconvenue clôt pour un temps son activité de librettiste : en 1786, il entreprend une adaptation d'une comédie de Friedrich Wilhelm Gotter, Le Secret connu de tous (Das öffentliche Geheimnis), elle-même inspirée du Segreto publico de Carlo Goldoni. Il s'agissait d'une adaptation très libre puisque Goethe avait décidé d'emprunter de nombreux éléments au Mariage de Figaro de Beaumarchais. Or, le 1er mai 1786 est créé les Nozze de Mozart, qui va connaître un succès retentissant. Cette conjonction convainc Goethe d'abandonner son ouvrage qui ne peut concurrencer celui de Da Ponte et de Mozart. « Mozart avait, pour la seconde fois, précédé Goethe en produisant un chef-d'œuvre incontestable » note Dietrich Borchmeyer, commentateur de Goethe.

Goethe fait de nouvelles incursions dans le genre lyrique avec trois opéras, qu'il fait représenter à Weimar au début de la décennie 1790 : Die theatralischen Abenteuer/Les Aventures théâtrales (1790-91), Die vereitelten Ränke/Les Intrigues déjoués et, surtout Circé (1790-94). Ce sont tout trois des adaptations germanisées d'opéras italiens : les deux premiers venant de Domenico Cimarosa (L'Impressario in angustie et Le trame deluse) quand Circé provient de La Maga Circe de Pasquale Anfossi. Goethe qui tenait ce dernier opéra en assez haute estime ("eine immer erfreuliche Oper", "Un Opéra toujours agréable") va lui assurer une certaine popularité en écrivant dans ses annales de 1791 qu'il aurait été mis en musique par Cimarosa et Mozart ("Mit Cimarosa's und Mozart's Musik). En fait, il aura simplement été adjoint à cet opéra quatre arias de Mozart, tirées du Schauspieldirektor (1786), pratique courante à une époque où il n'y avait pas encore de notion de paternité littéraire.

Activité et travail scientifique

Biologie

Goethe dans la campagne romaine (Tischbein - 1786)

Goethe s’intéresse à la botanique et publie un essai sur la métamorphose des plantes : Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790). Dans celui-ci, Goethe tente d’établir une théorie générale sur la morphologie des végétaux en reconnaissant l’analogie de certaines formes comme les cotylédons, la forme des fleurs ou des feuilles. Il esquisse également une théorie de l’évolution chez les végétaux et relie la morphologie avec la phylogénie. Cette vision est très en avance sur les idées généralement tenues sur les végétaux à son époque. Il est ainsi l’un des premiers (et peut-être le premier) à employer le terme de métamorphose en botanique.

Les préoccupations de Goethe dans ce domaine étaient surtout philosophiques. Il cherchait à identifier l'Urpflanze, la plante originelle.

L’arbre fétiche de Goethe était également celui de la ville de Weimar, le Ginkgo biloba. À noter que la ville de Strasbourg regorge de ginkgo biloba: un exemplaire très ancien sur le jardin de la place de la république en face de la BNU (Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg), dans le jardin des plantes (que Goethe observe par ailleurs du haut de son piédestal depuis le jardin de l'université de chimie, jouxtant le jardin botanique), et un peu partout dans les nombreuses allées de la ville (par exemple dans le quartier des archives nationales).

Zoologie et ostéologieIl s'intéresse à d'autres sciences naturelles et publie sur l’ostéologie (sa découverte de l'os intermaxillaire chez l'homme).

Optique

Spectrum Claire : le système de Newton réfuté par Goethe

Dans son Traité des couleurs, Goethe décrit les couleurs comme issues de la rencontre de la lumière et de l'obscurité, celle-ci n'étant pas une absence de lumière mais existant indépendamment. Cette réification de l'obscurité fait que la théorie de Goethe est rejetée par la physique moderne. Il propose une catégorisation des couleurs (couleurs physiologiques, physiques, chimiques), y fait intervenir les notions d'harmonie, du contraste et de différence chromatique, discours sur la couleur se fondant sur l’observation des « objets-dans-la-lumière », suivant son expression.

Il s'exprime aussi longuement sur la perception visuelle en affirmant notre différenciation quant à la perspective des éléments verticaux et horizontaux, les premiers semblant plus courts que les seconds (une montagne de 3 000 m semble moins grande qu'une distance vers un objet situé à 3 000 m ; ou la perception déformée et ovale de la lune basse vers l'horizon).

Géologie

Goethe à l'âge de 70 ans (Joseph Karl Stieler, 1828)

Au long de sa vie, Goethe s'attacha à constituer une collection de minéraux qui, à sa mort, comporta jusqu'à 17 800 éléments. À travers la connaissance individuelle des différentes sortes de minéraux et de roches, il désirait parvenir à une compréhension générale de la composition matérielle de la Terre et de l'Histoire de celle-ci.

Les adaptations musicales des œuvres de Goethe

Principaux LiederLes poèmes de Goethe eurent un grand succès auprès des compositeurs romantiques, qui se décidèrent à les adapter à une forme musicale connaissant un succès toujours grandissant, le Lied.

- C'est le cas par exemple pour des compositeurs contemporains, tels que Karl Friedrich Zelter (Goethe-Vertonungen), Conradin Kreutzer (Gesänge aus Goethes Faust ), Karl Loewe (Lieder und Balladen nach Goethe), de Friedrich Kuhlau (Über allen Gipfeln ist Ruh) et Domenico Cimarosa (Die Spröde und die Bekehrte, An dem schönsten Frühlingsmorgen).

- Suivront également Mozart (Das Veilchen K.476) puis Ludwig van Beethoven avec les opus 83, 112 (sur les poèmes Meeresstille et Glückliche Fahrt), 122 (In allen guten Stunden), 74 (Ich denke dein), 127 (Neue Liebe), 131 (Erlkönig), 134 (Nur wer die Sehnsucht kennt) et 151 (Der edle Mensch sei hilfreich und gut) du catalogue WoO de ses œuvres.

- Les quelque soixante-dix lieder de Franz Schubert composés sur les poèmes de Goethe sont parmi les plus connus aujourd'hui: ce sont notamment D.118 (Gretchen am Spinnrade), D.225 (Der Fischer), D.257 (Heidenröslein), D.328 (Erlkönig), D.544 (Ganymed), D.764 (Der Musensohn), et les quatre Lieder der Mignon D.877, tirés de Wilhelm Meister.

- Robert Schumann composa lui : Liebeslied, Op. 51, No. 5, Singet nicht in Trauertönen, Op. 98a, No. 7, Heiss mich nicht reden, Op. 98a No. 5, Mignon, Op. 98a, No. 1 et Nachtlied, Op. 96, No. 1.

- Felix Mendelssohn Bartholdy composa Meeresstille und glückliche Fahrt.

- Franz Liszt composa également six lieder, en particulier le Kennst du das Land et le Es war ein König in Thule.

- Johannes Brahms composa : Die Liebende schreibt, Op. 47/5, Trost in Thränen Op. 48/5, Dämm'rung senkte sich von oben Op. 59/1, Serenade Op. 70/3 et Unüberwindlich Op. 72/5.

- Richard Wagner composa les Sieben Kompositionen zu Goethes Faust, Op. 5 (Lied der Soldaten, Bauern unter der Linde, Branders Lied, Lied des Mephistopheles, Meine Ruh ist hin, Melodram Gretchens et Lied des Mephistopheles).

- Hugo Wolf composa, quant à lui, cinquante Goethe-Lieder.

- Alexandre von Zemlinsky composa Zwischen Weizen und Korn Op. 2 no. 5 et Feiger Gedanken bängliches Schwanken Op. 22 no.3.

- Vaclav Tomasek composa des Goethe-Lieder.

- Richard Strauss composa Sechs Lieder für Singstimme und Klavier Op. 67, Erschaffen und Beleben Op. 87 no. 2, Durch allen Schall und Klang Op. 111 et Xenion Op. 131.

- Nikolaï Medtner publia des Goethe-Lieder

- Anton Webern composa Four Songs for Voice and Piano dont Gleich und gleich (Ein Blumengloeckchen) Op. 12, Two Songs avec Weiss wie Lilien et Ziehn die Schafe Op. 19 et Eight Early Songs dont Blummengruss, Der Strauss, den ich.

- Anton Rubinstein composa Clärchens Lied Op. 57 et Die Gedichte und das Requiem für Mignon aus Goethe's "Wilhelm Meister's Lehrjahre Op. 91

- Alban Berg composa Grenzen der Menschheit.

- Béla Bartók composa Wie herrlich leuchtet mir die Natur Liebeslieder.

- Alfred Keller composa Quatre Lieder, dont un de Goethe.

Parmi les opéras inspirés par les œuvres de Goethe, il convient notamment de nommer :

- Faust d'Antoni Henryk Radziwiłł (en allemand- c'était la première adaptation du "Faust")

- Egmont (opus 84) de Beethoven

- Mignon d'Ambroise Thomas (d'après les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister)

- Werther de Jules Massenet

- Faust de Charles Gounod

- Mefistofele d'Arrigo Boito

- La Damnation de Faust de Hector Berlioz

Les Huit Scènes de Faust de Berlioz, le Faust de Ludwig Spohr, le Docteur Faust de Ferrucio Busoni, la Faust-Symphonie de Franz Liszt, Les scènes de Faust de Robert Schumann, la seconde partie de la Symphonie nº 8 en mi bémol majeur de Gustav Mahler, la Symphonie No. 4 Scenes du Faust de Goethe d'Alexandre Lokchine et la Glückliche Fahrt de Hanns Eisler, peuvent être considérés comme très marqués par l'empreinte du poète sur le mythe du Docteur Faust.

Adaptations contemporaines- Un groupe de rock allemand a pris pour nom Faust, dans les années 1970.

- Le groupe allemand Rammstein s'est respectivement inspiré pour ses chansons Dalaï Lama et Rosenrot des poèmes Erlkönig et Heidenröslein de Goethe.

- Le groupe rock Beelzebuben Ensemble a sorti un disque / spectacle intitulé Faust - Die Rockoper.

- Pierre-Gérard Verny a adapté Goethe dans un opéra jazz : Jazz n'Faust.

- Le groupe Gorillaz a composé une chanson intitulée Faust.

Un mauvais procès

On cite souvent, sous des formes diverses, une phrase attribuée à Goethe : « Mieux vaut une injustice qu'un désordre », en y voyant le comble du cynisme. Robert Legros, professeur de philosophie à l'Université de Caen et à l'Université libre de Bruxelles, l'a expliquée en la replaçant dans son contexte. Goethe avait dit en réalité en allemand : « Es liegt nun einmal in meiner Natur : ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen », soit « C'est dans ma nature : j'aime mieux commettre une injustice que tolérer un désordre », et dans une occasion bien particulière. À la fin du siège de Mayence (1793), les Français avaient obtenu le droit de quitter la ville sans être inquiétés ; la foule, montée contre eux, voulut pourtant s'en prendre à un capitaine français qu'elle accusait, d'ailleurs à tort, de certains excès. Goethe arrêta tout de suite les manifestants et, interrogé par la suite sur la raison pour laquelle il était venu au secours de ce Français, il répondit par la phrase en question. Elle signifiait, dans ces circonstances, que, quels que fussent éventuellement les torts du capitaine, la foule n'était pas autorisée à se faire justice elle-même : laisser repartir un coupable éventuel était moins grave que le laisser lyncher.

Œuvres

Correspondance- Correspondance : Goethe, Carlyle (édition de Charles Eliot Norton ; traduction de Georges Khnopff). – Paris : Éditions du Sandre, 2005. – 183 p., 22 cm. – ISBN 2-914958-22-6.

- Claudia Schweizer, Johann Wolfgang von Goethe und Kaspar Maria von Sternberg, Münster 2004, ISBN 3-8258-7579-2

- Pygmalion (1767)

- Prométhée (Prometheus) (1774)

- Der König in Thule (1774)

- Chansons de société (1776)

- Ballades (1787)

- Le Roi des Aulnes (1782)

- L'Apprenti sorcier

- Élégies romaines (1788 - 1790)

- Épigrammes vénitiennes (1790)

- Xénies (1796) avec Schiller

- Die Braut von Korinth (1797)

- Hermann et Dorothée (1798)

- Achilléide

- Le Roman de Renart

- Ginkgo biloba (1815)

- Divan occidental-oriental (1819)

- Lieds (Chansons)

- Odes

- Vers inspirés par la vue du crâne de Schiller

- Petite rose

- Le Réveil d'Épiménide

- Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werthers) (1774);

- Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre) (1796);

- Les Affinités électives (Die Wahlverwandschaften) (1809)

- Les Années de voyage de Wilhelm Meister (1826)

J. W. von Goethe en 1779

- L'Amant capricieux (Die Laune des Verliebten) ;

- Goetz de Berlichingen (Götz von Berlichingen)(1773)

- Mahomet (Goethe) (1772-1773)

- Clavigo (1774)

- Stella (1776)

- Iphigénie en Tauride (1779)

- Nausicaa (1787)

- Egmont (1789)

- Torquato Tasso

- Le Grand Cophte (1790)

- Le Général citoyen (1793)

- Les Révoltés (1793)

- La Fille naturelle (1804)

- Écrits sur les Lumières et la Philosophie de l'histoire contenant les notes inédites de Goethe à sa traduction du Neveu de Rameau de Diderot (1805), Éditions de l'Épervier, 2010

- Faust I (1808) et II (1832, posthume)

- Poésie et vérité (1811 - 1833)

- La Métamorphose des plantes et autres écrits botaniques (Versuch die Metamorphose der Pflanzen) (1790).

- Le Traité des couleurs (1810).

- Œuvres d’histoire naturelle, 1830 traduction en français par Charles François Martins, Paris, A.B. Cherbuliez et Cie, 1837.

- La Forme des nuages d'après Howard suivi de Essai de théorie météorologique, traduit de l'allemand par Claude Maillard, Premières Pierres, 1999.

- Sur le Laocoon (1798).

- Le Collectionneur et les siens (1798), édition de Carrie Asman, traduction de Denise Modigliani, Paris, Éds. de la MSH, 1999.

- Maximes et réflexions (1833)

- Entretiens de Goethe et d'Eckermann (1822 - 1833)

- Sur la langue allemande

- Le Serpent vert, 1795.

- Voyage en Suisse et en Italie

- Campagne de France (Goethe) (1822)

- Entretiens d'émigrés allemands - LE CONTE (1795) - Éditions Novalis, 1993

- Discours en l'honneur de Wieland

- Importance de l'individuel

- Kotzebue

- Sur moi-même ; fragments

- Proposition amiable

- Fréron

- Du goût

- Palissot

- Piron

- Voltaire

- La Cène de Léonard de Vinci

- Vérité et vraisemblance dans les œuvres d'art

- Poésies de Jean Henri Voss

- Poésies alémaniques par J-P Hebel

- Sans-culottisme littéraire

- Traduction de Lucrèce par Knebel

- Pour les jeunes poètes

- Encore un mot pour les jeunes poètes

- Les animaux peints par eux-mêmes

Citations

- « Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. » (Qui ne connaît pas de langues étrangères ne sait rien de la sienne.)

- « Qui ne sait pas tirer les leçons de trois mille ans vit au jour le jour. »

- « Les hommes ne peuvent pas faire l'expérience de la lumière absolue. »

- « Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. »

- « L'homme pressé cherche la porte et passe devant. »

- « Le classicisme c'est la santé ; le romantisme c'est la maladie. »

- « Soyez bon et les forces du bien et l'inspiration viendront à la rescousse. »

- « La Vérité doit être sans cesse répétée parce que l'Idée Fausse est aussi constamment répandue et pas par quelques uns, mais au contraire par la multitude. Dans la Presse et les Encyclopédies, dans les Écoles et les Universités, partout l'Idée Fausse exerce son emprise.... contente et à l’aise de savoir qu'elle a la Majorité de son côté. »

Sources: wikipedia.org, calend.ru

Pas de lieux

| Nom | Lien | Description | ||

|---|---|---|---|---|

| 1 |  | Johanna Kristiana Sofija Vulpiuss | Femme | |

| 2 |  | Kristiāns Augusts Vulpiuss | Beau-frère | |

| 3 | Marianna-Paula-Gertruda Vulpius | Parent éloigné | ||

| 4 |  | Friedrich von Müller | Ami | |

| 5 |  | Johans Dēbereiners | Ami | |

| 6 |  | Dorothee von Medem | Ami | |

| 7 |  | Ludwig Van Beethoven | Ami | |

| 8 |  | Johann Gottfried von Herder | Ami, Familier, Maître | |

| 9 |  | Felix Mendelssohn | Ami | |

| 10 |  | Gerhardt Wilhelm von Reutern | Familier | |

| 11 |  | Elisa von der Recke | Familier | |

| 12 |  | Kārlis Frīdrihs Jākobs Hūgenbergers | Familier | |

| 13 |  | Georgs Friedrihs Kerstings | Familier | |

| 14 |  | Adam Jerzy Czartoryski | Familier | |

| 15 |  | Gustavs Bergmanis | Compagnon d'étude | |

| 16 |  | Johann Adam Weishaupt | De même opinion | |

| 17 |  | Jākobs Mihaels Reinholds Lencs | De même opinion | |

| 18 |  | Heinz Christian Pander | De même opinion | |

| 19 |  | Kārlis Konstantīns Kraukliņš | De même opinion |